![]() ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 中小企業支援 > 支援メニュー > 販路を開拓したい > 施策 > 【アーカイブ】地域ブランド『都の杜・仙台‑緑と彩にあふれる街‑』 > 【「都の杜・仙台」インタビュー】(株)藤崎

ホーム > 事業者向け情報 > 経済・産業 > 中小企業支援 > 支援メニュー > 販路を開拓したい > 施策 > 【アーカイブ】地域ブランド『都の杜・仙台‑緑と彩にあふれる街‑』 > 【「都の杜・仙台」インタビュー】(株)藤崎

ページID:79278

更新日:2025年2月25日

ここから本文です。

【「都の杜・仙台」インタビュー】(株)藤崎

お客さまの潜在ニーズを発見し、ものづくりへ活かす

株式会社藤崎 経営企画部未来創造ラボ 千葉 伸也 さん、石澤 洋子 さん

※インタビュー内容は取材当時(令和2年度)のものです。

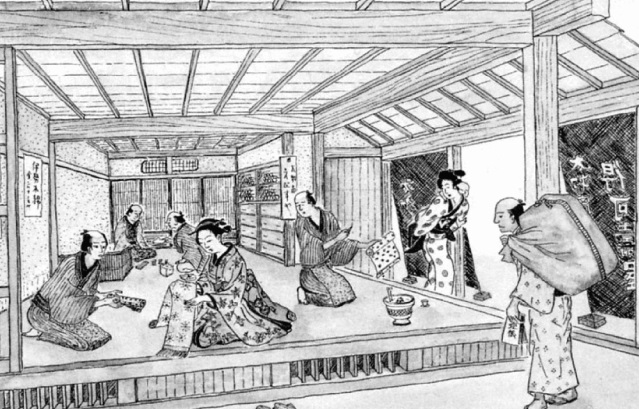

東北を代表する老舗百貨店「藤崎」は、1819(文政2)年、「太物」と呼ばれた綿織物や麻織物を商う太物商「得可主屋(エビスヤ)」として創業。1912(明治45)年に「株式会社藤崎呉服店」となり、1919(大正8)年にはそれまでの座売り式店舗から陳列式店舗へと建て替えて百貨店「藤崎」の原型が完成。1930(昭和5)年には社名を「株式会社藤崎」に改め、1932(昭和7)年には食料品や家庭用品も含めた商品構成へと発展し、現在の「藤崎」への布石が整った。

「藤崎」の名は仙台が東北一の大都市へと成長するにつれ百貨店の代名詞ともなっていき、大町・一番町界隈が一大ショッピングゾーンを形成する推進力でもあった。

2018年、創業200周年を翌年に控えたこの年に「藤崎」は30代の若手社員3名からなる「未来創造ラボ」を発足させる。人々の生活スタイルや志向が大きく変わり、「消費」そのものが大きく変わりつつある今、「藤崎」そのものの未来を考えようとするものだ。

千葉 伸也さん ──端的に言えば、長期視点でマーケットを捉え、新たな事業の種を実験する部署、というものなのですが、その発足理由には「百貨店とは何か」「百貨店の役割とは何か」という原点への立ち返りがあります。我々は、モノやコトを通して、地域の皆様の暮らしを豊かにする、という取り組みを一貫して200年続けてきた会社だと自負しています。モノや情報が溢れるいま、差別化となる強みは、その「地域性」です。

私自身、最初は食器売場での暮らし提案から始まり、さまざまな現場を経験、マーチャンダイザーとしてものづくりやベンダーコントロールにも携わるようになったのですが、そこでもやはり面白いのは地域性。

ご存知ですか?仙台では、カーディガンや羽織りものなど、季節の変わり目に暑さ寒さを調整できる洋服が日本で一番動きがよい。また、その他の地域を挙げると、例えば名古屋ではロング丈のコートがあまり動かないんです。名古屋は電車や車での移動時間が長く、地下街も発達しているので寒さの厳しい時期に寒風にさらされることなく移動できるんですね。

物を通して、いろいろな地域性を知ることができた。……かつて百貨店は、地域にはないもの―都内での流行やナショナルブランド―を地域の方々に発信・販売する、ということがひとつの大きな役割でした。

しかし、今やインターネットを駆使すれば、そうしたものも簡単に手に入れることができる。風土も食文化も言葉もそれぞれ異なる地域に、規模のメリットで全国画一化された商品を作って売ろうとしていたこれまでのやり方では、現代のお客さまには通用しなくなってきている。その地域ならではのニーズ、その地域ならではのストーリーを編集して商品を創造していくこと。多様性と地域性を大切にすることが、いま我々には必要なんだ、というのが、「未来創造ラボ」のひとつの軸になっています。

石澤 洋子さん ──「イノベーションを起こすには、小さい単位の方がいい。現場と連携はしつつも切り離してフレキシブルに動ける存在が必要だ」ということで、千葉とシステム開発に携わっていた根本、そしてバイヤーである私の3人が招集されました。

百貨店の仕組みをいろんな視野から変えていけるだろう、という期待と、30代という年齢が10年後、20年後の未来を考える上でジャストな年齢だろう、ということかもしれません。

千葉 伸也さん ──少数部隊なので、計画・実行・検証・再実行のサイクルをコンパクトに考えて行動で示す、ということが大事かな、と。「仮説を立てて、まずはやってみる」ですね。巻き込むべきはお客さまですから、コンスタントに発信し続けて、社内・社外に示すということが重要だと思っています。

創業200年を迎えた2019年、「藤崎」はさまざまな記念事業やイベントを展開。「都の杜・仙台」への参画もその大きな一角だ。

千葉 伸也さん ──百貨店というのは商売のプラットフォームであるとともに雇用のプラットフォームにもなっています。私たちの商売が、地域の経済や暮らしの一役を担っている。それを守り持続させていくなら、商品も、そして百貨店そのものとしても、コモディティからの脱却を考えていかなければならない。

そのためには、私たちだからこそ実現可能な独自性のあるコンテンツを獲得していく必要がある。そこでクローズアップされるべきものが、地域性だと思うんです。藤崎百貨店は、東北の豊かな生活文化の玄関口。地域の皆様に求められる商品を、その地域ならではのストーリーとものづくりで。それが、「都の杜・仙台」に参画するきっかけでした。

石澤 洋子さん ──プロジェクトでは、他の事業者様たちとワークショップを重ねる中で、「仙台の魅力って何だろう」と話し合うことの有意義さを感じました。今までずっと「藤崎」の中で仕事をしてきた私にとっては、皆様の考えがとても新鮮で。

「藤崎」ひとつでは生みだせないことが皆様と一緒にだったらやれる、という可能性を感じました。また、2030年には仙台の人口が減少していくというデータから鑑みて、これまでと同じやり方ではこれ以上の発展はない。「都の杜・仙台」で生まれた商品を取りまとめて県外の展示会や販売会でご紹介する機会をいただいたことは、百貨店の機能を使って仙台の外に向けてモノを売っていく新しい可能性を考えるうえでも貴重な経験となりました。

「都の杜・仙台」は地域の事業者様と一緒に作り上げるもの。セラー・バイヤーとしての関係性とは違い、とても新鮮で新しい考え方のできる場になっています。「藤崎」201年目のスローガンは「harmony」。協奏・調和を意味するこのスローガンとも、地域共創のプラットフォームである「都の杜・仙台」はとてもマッチしていると思います。

千葉 伸也さん ──2019年度の「都の杜・仙台」では、事業者様と共にオリジナルの商品を64型製作し、「藤崎」館内に期間限定ブースを特設。お客さまから好評を戴いたことと販売実績を作ることができたことは大きな成功だったと思います。

しかし、それを持続させるという取り組みにはまだ繋がっていない。持続可能なコンテンツとして、単純に恒常的な拠点を設ける、というだけではなく、商品を通してそのお店や会社、背景、ものづくりの現場といったシチュエーションやロケーションにも興味を持っていただき、仙台の街を回遊して楽しんでもらうことまで考えたい。地域の中でコンテンツを作り、地域内に還元できるようなビジネスモデルをしっかり作っていきたいですね。

実際にものづくりをされる方々と、商流やネットワークをつくる我々とのハーモナイズ。今ではそこに東北大学のグローバルラーニングセンターも加わり、「都の杜・仙台」を国際化に向けてどう活用できるかという議論も進めていました。この一連の活動を通じて、同業他社との「競争」ではなく、地域で創る「共創」の未来。地域オールスターで奏でる新しい商流を追い求めていきたいです。

石澤 洋子さん ──1年目は土台作り、2年目で初めて販売を実施し反響をいただきました。そしてこの3年目は、より「都の杜・仙台」の魅力を深め、伝えていくターム。事業者の皆様にとってハブの役割を果たしつつ、お客さまの潜在ニーズを発見し、ものづくりへと活かしていくことをもっと進めていきたいです。

お問い合わせ

Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.